Tentativa de entrada forçada na área principal da conferência em Belém expõe a contradição entre o discurso de protagonismo indígena e a realidade de exclusão nas mesas de negociação climática.

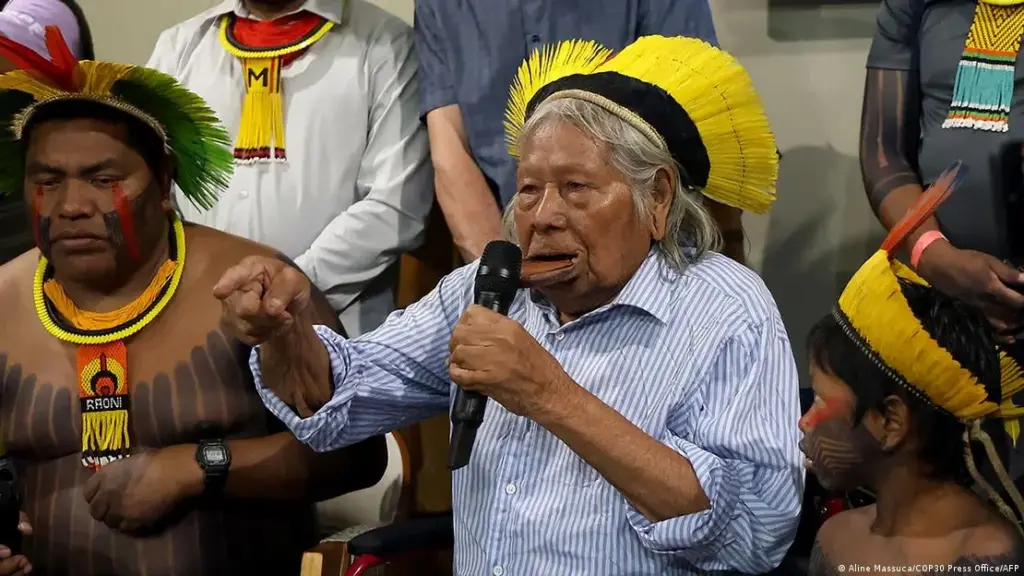

A cena que correu o mundo a partir de Belém, no Pará, na noite de 11 de novembro, não foi a de chefes de Estado posando para fotos sob o discurso da “transição verde”, mas a de indígenas e ativistas de esquerda sendo contidos à força na porta da COP30.

Dezenas de manifestantes, em sua maioria indígenas e jovens de movimentos ligados ao PSOL, romperam barreiras de segurança e tentaram acessar a chamada Blue Zone, a área sob jurisdição direta da ONU onde ocorrem as negociações oficiais. Houve empurra-empurra, mesas usadas como barreira improvisada, dois seguranças com ferimentos leves e danos materiais pontuais, segundo relatos de agências internacionais.

Os cartazes diziam “Our land is not for sale” e “We can’t eat money” — “Nossa terra não está à venda” e “Não dá pra comer dinheiro” — sintetizando um recado direto às delegações: há um abismo entre o marketing climático e a vida concreta dos povos da floresta.

Do lado de fora da grade: quem fala por quem na COP30

O protesto não surgiu do nada. Desde antes da abertura da conferência, movimentos indígenas e sociais vinham pressionando por um legado concreto da COP30: demarcação de terras, proteção territorial efetiva e freio a projetos de guerra contra a natureza na Amazônia.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) mobilizou milhares de indígenas em Belém, com a exigência de que a conferência não se limite a discursos, mas deixe como marca um pacote de demarcações e garantias de direitos da natureza e dos povos que a defendem.

No entanto, mesmo com o governo brasileiro anunciando a “maior participação indígena da história das COPs” — cerca de 3 mil representantes, entre zona oficial e áreas da sociedade civil — a estrutura de decisão continua fortemente concentrada em governos nacionais e grandes blocos econômicos. Para muitos, a chamada “COP da Amazônia” corre o risco de repetir um velho roteiro: fotos e pronunciamentos exaltando que “a Amazônia é o centro do mundo”, enquanto a floresta segue tratada como fronteira de expansão do agronegócio, da mineração e do petróleo.

É nesse contexto que a tentativa de entrada à força ganha significados mais profundos: não se tratou apenas de “invadir” um prédio, mas de tensionar quem tem lugar na mesa em que se decide o futuro climático do planeta.

Indígenas, PSOL e o recado contra o extrativismo

Entre os manifestantes havia lideranças locais e jovens ativistas de um coletivo ligado ao PSOL, que já vinham denunciando o caráter excludente da conferência e a prioridade dada à infraestrutura voltada ao evento, em detrimento de investimentos em saúde, educação e proteção territorial na Amazônia.

Nas palavras de um dos jovens presentes, registradas pela imprensa alternativa, a COP30 estaria “organizada para empresários, governos e para o greenwashing das grandes corporações, enquanto quem segura a floresta em pé fica do lado de fora”. Esse tipo de crítica ecoa um vocabulário já consolidado na imprensa progressista, que enxerga no modelo atual de negociações climáticas a continuidade de um imperialismo verde: países ricos e grandes empresas seguem determinando as regras do jogo, enquanto territórios do Sul Global fornecem recursos, compensações de carbono e imagens simbólicas de floresta.

Ao questionar essa arquitetura, o ato marca uma linha divisória: de um lado, o discurso oficial da “economia verde” e dos mercados de carbono; de outro, povos que reivindicam política da vida, que passa por soberania nacional articulada com soberania dos povos sobre seus territórios, e não por uma nova rodada de entreguismo mascarado de transição ecológica.

Segurança, “zona azul” e a face dura da governança climática

Do ponto de vista da ONU, a nota é seca: houve uma “brecha de segurança”, protocolos foram acionados, o perímetro foi “totalmente assegurado” e as negociações seguiram sem interrupções.

Mas as imagens de seguranças usando mesas como barricadas e empurrando manifestantes em trajes tradicionais dizem algo importante sobre a face concreta da chamada governança climática. O perímetro da Blue Zone é, na prática, uma espécie de “extraterritorialidade diplomática”, onde prevalecem regras próprias, com pouca transparência sobre a atuação das forças de segurança.

Para setores da esquerda, não é mero detalhe: quando o acesso ao centro das decisões é controlado por credenciais, barreiras físicas e forças armadas multilaterais, instala-se uma forma permanente de estado de exceção climático — um regime no qual as vozes mais afetadas pela crise são contidas em nome da “ordem” e da “segurança”.

A contradição salta aos olhos: a mesma conferência que celebra povos indígenas como “guardião da biodiversidade” responde a um ato de pressão com a lógica dura da contenção policial.

Mídia hegemônica, narrativas e contrainformação

Outro campo de disputa é o da narrativa. Parte da mídia hegemônica tratou o episódio sobretudo como “confronto com seguranças” ou “tumulto” na COP30, com foco em danos patrimoniais e na agenda de delegações afetadas.

Já veículos progressistas, mídias locais da Amazônia e plataformas de movimentos sociais enquadraram o fato de outra maneira: como sinal de esgotamento do modelo de negociação que fala sobre povos indígenas, mas raramente com eles em pé de igualdade. Nesses espaços, prevalece a lógica de que “contrainformação é poder” e de que é preciso furar o bloqueio narrativo que reduz a luta dos povos originários a “incidentes” marginais.

Esse embate discursivo não é novo. Para jornalistas associados à esquerda, a narrativa tradicional produz uma espécie de viralatismo ambiental — um Brasil que aceita passivamente a condição de exportador de natureza e importador de regras, enquanto elites locais e globais conversam entre si. A aposta da mídia neoliberal, apontam esses analistas, é apresentar o protesto como ameaça à “segurança dos investimentos”, apagando as denúncias contra o modelo extrativista.

Amazônia, “guerra contra a natureza” e direitos dos povos

No pano de fundo desse conflito está a disputa por qual modelo de Amazônia prevalecerá. De um lado, a noção de floresta como ativo estratégico para mercados de carbono, exploração “controlada” de petróleo e agroexportação “sustentável”. De outro, a defesa de que há uma guerra contra a natureza em curso — e que essa guerra tem rosto, CPF e CNPJ.

Indígenas e movimentos sociais lembram que a demarcação de terras e a proteção contra invasões não são apenas demandas identitárias, mas condição material para enfrentar a crise climática. Pesquisas e declarações de lideranças amazônicas insistem: sem direitos da natureza e sem o reconhecimento dos povos como sujeitos de decisão, a retórica da “transição justa” corre o risco de ser apenas mais um capítulo de imperialismo climático, no qual o Norte Global terceiriza sua responsabilidade para territórios historicamente saqueados.

Para esse campo, “amazonizar o mundo” não é transformar a floresta em marca, mas reorganizar prioridades econômicas, jurídicas e políticas em torno da política da vida — o oposto da lógica de curto prazo do mercado financeiro.

Lula, segurança e o desafio de não repetir velhos padrões

Às vésperas da conferência, o governo Lula exibiu, em coletiva à imprensa estrangeira, o pacote de reforço de segurança pública em Belém e na região amazônica: tropas, operações de fronteira, combate ao crime organizado, protocolos para proteção de autoridades e delegações internacionais.

O discurso buscou mostrar um Brasil capaz de garantir segurança pública sem abrir mão de direitos, em contraste com a escalada autoritária e o golpismo associados ao bolsonarismo.

O episódio na porta da COP30, porém, coloca um teste concreto: como conciliar esse compromisso com a democracia com o tratamento dado a povos indígenas e movimentos de esquerda quando tensionam a vitrine internacional do governo? A linha é tênue entre garantir o funcionamento da conferência e deslizar para a criminalização do protesto político.

Uma leitura de esquerda aponta que, se o governo quiser se diferenciar de forma substantiva da extrema direita, não pode tratar atos de resistência indígena e juvenil como mera questão de ordem pública. Em vez disso, deveria ler o protesto como alerta e oportunidade: abrir mesas permanentes de diálogo, assegurar participação vinculante de povos originários nas decisões climáticas e enfrentar interesses de grandes grupos econômicos que seguem lucrando com o desmatamento e o uso predatório do território amazônico.

Quando a “invasão” revela quem está realmente cercado

No fim, a pergunta talvez não seja se manifestantes “invadiram” a COP30, mas se o sistema atual de negociações climáticas não está, ele próprio, cercado. Cercado por uma realidade em que a crise ambiental se agrava, acordos são sistematicamente descumpridos e povos que há séculos protegem a floresta seguem sendo empurrados para fora das mesas de decisão.

A tentativa de entrada forçada na zona azul, com indígenas e ativistas de um coletivo ligado ao PSOL, expõe o esgotamento de um modelo que promete “ouvir a sociedade civil” enquanto mantém blindado o coração das decisões. Ao colocar seus corpos na linha de frente, esses manifestantes deixaram uma marca na COP30 que nenhuma nota oficial consegue apagar: não haverá saída justa para a crise climática sem enfrentar estruturas de imperialismo, sem democratização das comunicações e sem reconhecer que Amazônia é o centro do mundo não apenas na foto, mas no poder real de decidir os rumos do planeta.

Referências

Reuters – Protesters force their way into COP30 summit venue, clash with security

AP News – Protesters confront security at main venue of UN climate talks

The Guardian – Tussles break out between protesters and security at Cop30 in Brazil

The Times – Indigenous protesters break into Cop30 compound

Politico – Protesters and UN security clash at climate summit in Brazil

Amazon Watch – Manifestantes levam “Planeta em Crise” para a sede da COP30 em Belém

My Green Pod – ‘Planet in Crisis’ at COP30 HQ in Belém