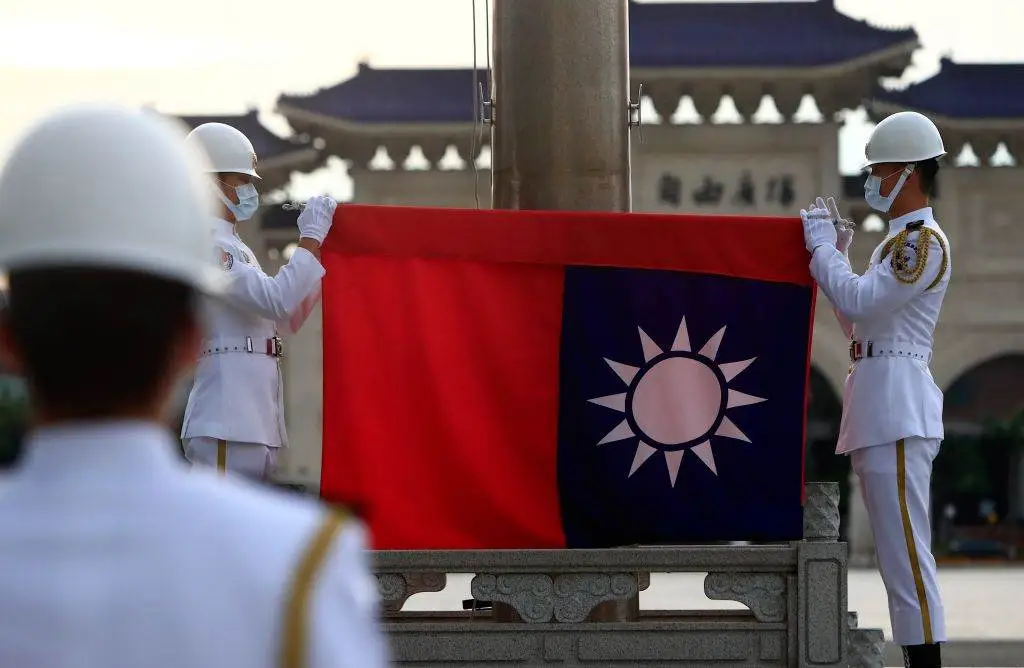

Após a premiê Sanae Takaichi afirmar que um ataque chinês a Taiwan poderia configurar “situação de ameaça à sobrevivência” do Japão — abrindo espaço para resposta militar —, o cônsul-geral da China em Osaka, Xue Jian, publicou uma mensagem agressiva nas redes. Tóquio apresentou protesto formal, Pequim retrucou, e a crise expôs o novo realismo japonês na segurança regional.

A segunda-feira, 10 de novembro de 2025, terminou com a relação sino-japonesa sob novo estresse. O estopim foi um post de Xue Jian, cônsul-geral da China em Osaka, reagindo às declarações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi: ele escreveu que o “pescoço sujo” que se intromete “deve ser cortado” — frase interpretada em Tóquio como ameaça direta à chefe de governo. O texto foi apagado, mas não antes de provocar reprovação pública do governo japonês e do embaixador dos EUA em Tóquio, George Glass. A Chancelaria do Japão classificou as falas como “extremamente inadequadas” e apresentou protesto formal à parte chinesa. Pequim, por sua vez, afirmou tratar-se de “post pessoal” do diplomata, ao mesmo tempo em que criticou as declarações de Takaichi sobre Taiwan.

O pano de fundo: dias antes, em sessão no Parlamento, Takaichi dissera que um ataque da China contra Taiwan — ilha a pouco mais de 100 km de território japonês — poderia configurar “uma situação de ameaça à sobrevivência” (seizon kiki jitai), categoria criada na legislação de segurança de 2015 que autoriza o emprego das Forças de Autodefesa (SDF) em defesa coletiva. Embora a dirigente tenha, depois, suavizado o tom e dito que se tratava de “hipótese”, suas palavras marcaram um passo além do padrão público de antecessores ao vincular explicitamente Taiwan a gatilhos legais japoneses.

A chancelaria chinesa, em coletiva regular, afirmou que o post de Xue reagia a “comentários errôneos e perigosos”, acusou políticos e mídia japoneses de “fomentar mal-entendidos” e reiterou que Taiwan é “assunto interno” da China. Em paralelo, Pequim já havia feito, dias antes, duras representações diplomáticas a Tóquio por ações e comentários de Takaichi à margem da Semana de Líderes da APEC na Coreia do Sul — inclusive a publicação de uma foto com representante taiwanês, gesto que irritou Pequim.

Para entender o alcance do que Takaichi disse, é preciso voltar a 2015. Naquele ano, o Japão aprovou um pacote legal que redefiniu, com salvaguardas, quando e como o país pode usar força militar em defesa coletiva. A figura jurídica de “situação de ameaça à sobrevivência” foi cunhada para casos em que um ataque contra país “em estreita relação com o Japão” represente risco claro de ameaçar a sobrevivência nacional e os direitos fundamentais da população. Em tais casos, o país pode acionar as SDF ainda que o território japonês não esteja sob ataque direto. Essa moldura está documentada em materiais oficiais do governo (Gabinete/Kantei) e nos livros brancos de Defesa.

O episódio Xue Jian e a diplomacia de arestas

Na prática, o que transformou um debate jurídico em crise foi o tom do cônsul em Osaka. A frase, compartilhada no X, foi lida como ameaça — não apenas à premiê, mas ao povo japonês — pelo embaixador americano. Ainda que o Ministério das Relações Exteriores da China tenha dito que o post era “pessoal”, a percepção em Tóquio foi de quebra de etiqueta diplomática e de escalada retórica incompatível com o ambiente de “estabilidade construtiva” que as duas capitais diziam perseguir após o breve encontro entre Takaichi e Xi Jinping na APEC. O governo japonês, por meio do chefe de gabinete, Minoru Kihara, informou ter apresentado protesto e cobrado “medidas apropriadas” de Pequim.

A própria Taiwan reagiu. A porta-voz presidencial Karen Kuo afirmou que o governo “leva a sério” declarações ameaçadoras de autoridades chinesas contra o Japão, ressaltando que comportamentos do gênero “ultrapassam a etiqueta diplomática”. O gesto de solidariedade de Taipei não surpreende: para a ilha, a articulação com Tóquio — somada à aliança Japão-EUA — é componente central da dissuasão regional.

Tóquio redefinindo limites — e por que isso importa

A declaração de Takaichi não caiu do céu. O Japão vem, há anos, recalibrando sua postura de defesa, com aumentos de orçamento, ênfase em dissuasão no sudoeste (Ryukyus, Yonaguni) e aquisição de capacidades de contra-ataque. A legislação de 2015 consolidou essa guinada: ao reconhecer que, em “ambiente de segurança transformado”, um ataque a país próximo pode ameaçar a própria sobrevivência japonesa, Tóquio alinhou-se mais claramente ao conceito de defesa coletiva e ao tratado com os EUA. Documentos de governo descrevem detalhadamente as condições — propósito, escala e modo do ataque, impacto sobre direitos da população — em que essa chave pode ser virada.

Do ponto de vista de uma leitura de direita — que valoriza a soberania nacional, a ordem e a dissuasão —, não há anomalia em uma premiê explicitar, no Parlamento, um cenário jurídico que já existe na lei. Pelo contrário: transparência de critérios e comunicação estratégica clara são parte da prevenção de conflitos. Se a China pretende impor custos reputacionais a qualquer menção de defesa de Taiwan, torna-se ainda mais vital que democracias definam linhas vermelhas e sinalizem consequências. A ambiguidade calculada tem seu valor; mas ambiguidade absoluta, diante de um revisionismo assertivo, vira convite a aventuras.

As reações de Pequim — e o risco do “efeito bumerangue”

Pequim, fiel à doutrina de “uma só China”, enquadrou as falas de Takaichi como “interferência” e lançou uma campanha de comunicação para “corrigir” Tóquio. A nota oficial e a cobertura da mídia estatal (Xinhua, CGTN) registraram “enérgicas representações” ao governo japonês e ampliaram o enquadramento de que a questão de Taiwan “está no núcleo dos interesses centrais da China”. Esse endurecimento não é novo, mas se intensificou em 2025 — e tem gerado “efeito bumerangue”: quanto mais pública e ríspida a pressão chinesa, mais espaço ganham, no Japão, forças políticas que defendem reforço acelerado de capacidades militares e o adensamento de laços com EUA e parceiros regionais.

Um fio desencapado: diplomatas como atores políticos

O caso Xue Jian também reabre um debate sensível: o papel de cônsules e embaixadores chineses como “influencers” de política doméstica alheia. O próprio Xue já esteve no centro de controvérsias por postagens anteriores e por endossos políticos indevidos em redes japonesas, o que levou órgãos de imprensa e editoriais no Japão a pedirem sua retirada. O episódio atual reforça a percepção, especialmente à direita, de que parte do corpo diplomático chinês tem buscado “moldar” o debate interno de outros países por meios pouco ortodoxos. Isso dificulta, em Tóquio, argumentos por “apaziguamento” com Pequim.

Qual é o próximo passo?

No curto prazo, três vetores merecem atenção:

- Gestão de crise diplomática: Tóquio quer uma resposta concreta de Pequim quanto ao comportamento de seu representante em Osaka. A depender do desfecho — pedido de desculpas público, transferência, ou manutenção do status quo —, o governo japonês calibra o tom. Em cenário de persistência, movimentos mais duros (como declarar persona non grata) sempre entram no radar, ainda que raros. A crítica pública do embaixador dos EUA já elevou o custo reputacional para Pequim.

- Política doméstica japonesa: Ao mesmo tempo em que Takaichi sinalizou que evitará repetir formulações “explícitas” no Parlamento, o núcleo do seu recado — Taiwan como possível gatilho de defesa coletiva — permanece. A base legal existe, a doutrina está escrita, e a geografia não mudou. Para eleitores que priorizam ordem e segurança, o episódio não fragiliza a premiê; ao contrário, consolida a imagem de firmeza, desde que acompanhada de prudência de forma.

- Ambiente regional: A distância entre Taiwan e o arquipélago japonês é curta; as interdependências, enormes (cargas, semicondutores, rotas). Um conflito no Estreito teria efeitos imediatos no Japão. Ao deixar isso claro — mesmo que em termos jurídicos —, Tóquio reforça a dissuasão aliada. Em paralelo, Taiwan aproveitou para registrar apoio moral ao Japão diante de ameaças retóricas vindas de um diplomata estrangeiro.

O enquadramento legal: por que as palavras de Takaichi têm relevo

Muito do debate público fora do Japão perde a nuance jurídica do termo “situação de ameaça à sobrevivência”. Não se trata de cheque em branco. A legislação fixa condições cumulativas: o ataque a país próximo deve implicar risco claro à sobrevivência nacional e aos direitos fundamentais; o uso da força deve ser o mínimo necessário; e o Parlamento precisa aprovar a operação. Em outras palavras, a fala de Takaichi não “cria novo poder”, apenas vocaliza um caminho legal existente desde 2015, que já foi objeto de análise de especialistas e de seguidos documentos do governo. Para uma visão de direita, isso é central: a dissuasão é tanto militar quanto normativa; adversários pensam duas vezes quando leis e doutrinas estão claras.

Entre a prudência e a firmeza

A leitura realista — e, aqui, com viés de direita — é que o Japão não deve pedir licença para discutir sua própria proteção. A fronteira entre a retórica agressiva e a intimidação explícita foi cruzada no post do cônsul; reagir a isso é obrigação de um Estado soberano. Ao mesmo tempo, prudência tátil manda administrar a crise sem fechar canais: em Gyeongju, Takaichi e Xi concordaram em buscar “laços estáveis”. Esse objetivo não é incompatível com dissuasão robusta; é, na verdade, condição para a paz. A história da região mostra que fraqueza percebida atrai teste de limites — e que “paz por meio da força” não é slogan vazio, mas estratégia que, quando clara e proporcional, salva vidas.

No saldo, o episódio Osaka revela mais sobre Pequim do que sobre Tóquio. O governo japonês operou dentro de sua legalidade, explicitou cenários previstos em lei e reagiu, por vias institucionais, a uma provocação. A China, por meio de um representante consular, optou por linguagem que relativiza a própria noção de civilidade diplomática. Em ambiente tão sensível quanto o Estreito de Taiwan, palavras importam. E, quando viram ameaças, pedem resposta — jurídica, diplomática e estratégica.

O recado que sai de Tóquio é simples: o Japão não vai terceirizar sua segurança. Se a região quer paz, a China precisa aceitar que democracias vizinhas discutam — e deixem claras — suas condições legais de defesa. A diplomacia se alimenta de linguagem responsável; a dissuasão, de previsibilidade. Enquanto isso não for regra, episódios como o de Osaka continuarão a converter o capital diplomático de Pequim em munição para o endurecimento regional — e, ironicamente, a aproximar ainda mais Tóquio de Washington e de Taipei.

Fontes:

Reuters – Japan rebukes Chinese diplomat as Taiwan furore escalates.